- Numeri in crescita per il turismo a Genova: bilancio positivo del 2025 e nuove strategie per il 2026

- Mostre internazionali, progetti per i giovani e linguaggi innovativi: Palazzo Ducale svela il cartellone 2026

- “Wiki Loves Monuments”, Staglieno conquista il podio del concorso fotografico mondiale

- Fiera di Sant’Agata, il 1° febbraio attesi oltre 550 banchi a San Fruttuoso

- Quattro giorni di incontri e proiezioni al Cinema Sivori: gli appuntamenti dal 27 al 30 gennaio

- Numeri da record per “Democrazia alla prova”: oltre settemila presenze in tre giorni al Ducale

- ArteGenova compie 20 anni: tre giorni di fiera tra grandi maestri ed emergenti al Padiglione Blu

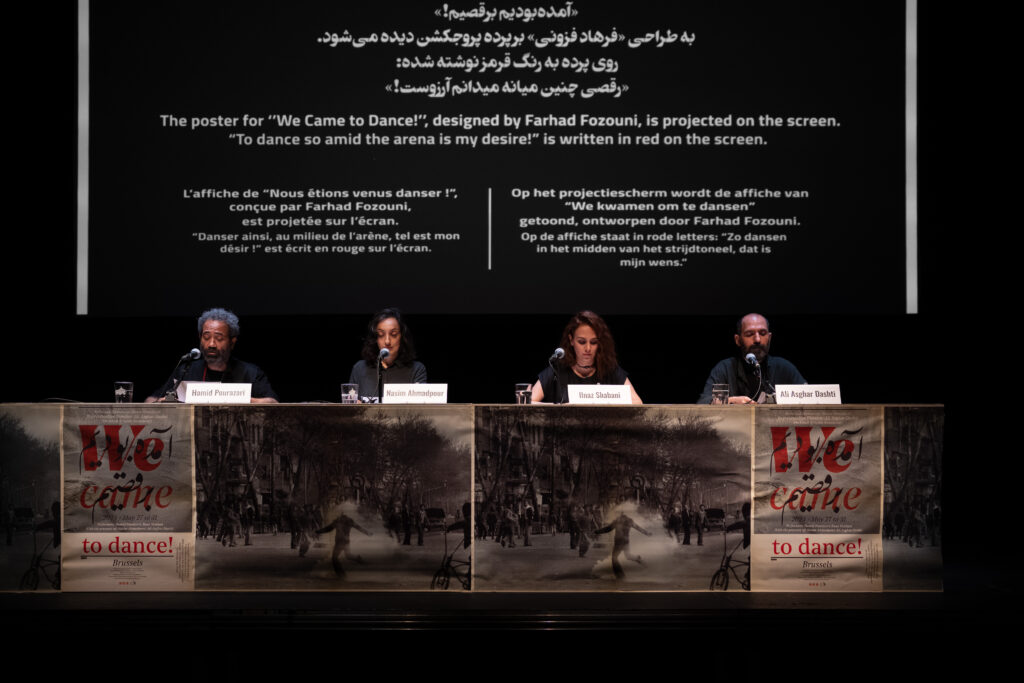

DANZA NEGATA E DANZA CONDIVISA: STORIE E TRADIZIONI AL TEATRO DELLA TOSSE CON “WE CAME TO DANCE” E “BEYTNA”. LE INTERVISTE

Gli spettacoli facenti parte del cartellone di “Resistere e Creare” andranno in scena dal 26 al 29 novembre. Con queste due pièce che vanno dall’Iran al Libano, il movimento si fa testimonianza, incontro e spazio di libertà

di Alessia Spinola

GENOVA – La danza non è solo movimento: è racconto, emozione, ponte tra culture e generazioni. È proprio questa forza che illuminerà nei prossimi giorni i Teatri di Sant’Agostino con due spettacoli inseriti all’interno del cartellone di “Resistere e Creare“: “We came to dance” e “Beytna“. Il primo andrà in scena alla Sala Campana il 26 e 27 novembre (ore 20.30), mentre il secondo alla Sala Triofo il 28 e 29 novembre (ore 20.30).

We Came to Dance, ideato e drammaturgicamente guidato da Nasim Ahmadpour e diretto da Ali Asghar Dashti, racconta la storia di due danzatori iraniani che, a causa delle restrizioni culturali e politiche, non possono praticare liberamente la loro arte. Immobilizzati sul palco, descrivono i movimenti che farebbero se potessero ballare, trasformando l’impossibilità in un gesto poetico e potente. Attraverso parole, ricordi e memorie del recente passato dell’Iran, prende forma una coreografia immaginata che coinvolge lo spettatore, rendendolo testimone delle loro vite e delle sfide della creazione artistica in contesti proibitivi. Beytna, firmato da Omar Rajeh, trasporta gli spettatori in un incontro conviviale e coreografico tra quattro coreografi e musicisti provenienti da Paesi diversi. Attorno a un banchetto, tra gesti quotidiani, musica, danza e condivisione, prende forma una performance che celebra la diversità, l’incontro tra culture e la costruzione collettiva del gesto artistico. Lo spettacolo è un invito a entrare nella “casa dell’altro”, tra rituali di convivialità e creatività condivisa, in una celebrazione della vita, del movimento e della comunità.

Giovedì 27, alle 19, nel foyer dei Teatri di Sant’Agostino, si terrà un incontro aperto al pubblico con gli artisti dei due spettacoli programmati per quel giorno: per We Came to Dance sarà presente la compagnia iraniana, mentre per “In tutte le ore e nessuna” ci saranno la poetessa turca Aslı Erdoğan e l’attrice Deniz Ozdogan. Quest’ultimo è un progetto di Davide Minotti e Valeria Miracapillo ispirato al libro Hayatın sessizliğinde di Aslı Erdoğan. Nato da una residenza artistica presso l’AAMOD e sviluppato con il supporto del Gorki Theater di Berlino, il lavoro amplia un cortometraggio di 20 minuti in una versione performativa che unisce fotografie, materiali d’archivio, testi interpretati da Deniz Ozdogan e musica dal vivo. Per chi assiste a entrambi gli spettacoli è disponibile un biglietto speciale al costo di 15 euro.

Per capire da vicino le emozioni, le sfide e le ispirazioni dietro queste performance, abbiamo incontrato i protagonisti di We Came to Dance e Beytna, che ci hanno raccontato cosa significa vivere l’arte della danza nella loro quotidianità e sul palco:

INTERVISTA A NASIM AHMADPOUR E ALI ASGHAR DASHTI – “WE CAME TO DANCE”

Come è nato “We Came to Dance”?

We Came to Dance è nato nel momento in cui abbiamo aperto i nostri feed sui social media e abbiamo notato che un numero significativo di danzatori iraniani contemporanei aveva scritto di non danzare più. All’inizio, questa ripetizione sembrava un atto di protesta, ma la realtà era più complessa: era stato chiesto loro di dichiarare di non danzare più. Questo ci ha fatto riflettere su come le restrizioni esterne e i controlli sociali, anche sui comportamenti artistici più ordinari, possano avere un impatto profondo e invisibile sul corpo e sulla presenza dell’artista. Inizialmente, avevamo pianificato di progettare e mettere in scena un pezzo di danza e poi tradurne i movimenti in testo, in modo che due danzatori sul palco descrivessero i movimenti che non eseguivano. Questo concetto mirava a mettere in luce sia la presenza che l’assenza, l’immobilità e l’attesa, permettendo al pubblico di percepire direttamente l’esperienza della restrizione. Contemporaneamente, il nostro gruppo aveva precedentemente avviato il progetto Tabless, incentrato sul teatro iraniano contemporaneo e sulle esperienze di proibizione e cancellazione artistica. Tabless ha cercato di presentare l’esperienza vissuta dagli artisti in modo documentaristico, mostrando come le pressioni sociali e politiche potessero plasmare o limitare la vita e il lavoro di un artista, esplorando al contempo l’immobilità e l’immaginazione come parte della forma. Queste due idee si sono improvvisamente ritrovate in un mondo condiviso e parallelo. La ricerca sulla storia della censura nel teatro iraniano contemporaneo ci ha fornito una narrazione parallela delle restrizioni affrontate dai danzatori e da una delle figure più importanti del teatro iraniano contemporaneo. Questa convergenza ha permesso al progetto di assumere una forma stratificata ed esperienziale, in cui non solo l’assenza di movimento, ma anche le voci silenziose dei corpi, l’immobilità e i vincoli sociali sono diventati parte della forma e del linguaggio della performance. In questo modo, We Came to Dance si è evoluto in un progetto in cui l’immobilità, l’assenza di movimento e l’esperienza della restrizione definiscono sia la forma che il contenuto.

Cosa significa per voi rappresentare la danza attraverso l’immobilità? Qual è il potere politico di un corpo che non può muoversi?

Nella storia dell’Iran, e in particolare nell’epoca contemporanea, danza e movimento non sono semplici forme artistiche, ma indicatori sociali e culturali che riflettono dinamiche profonde della società. Quando un comportamento viene limitato o proibito, come accade spesso alla danza, esso acquisisce significati che vanno oltre l’intenzione artistica iniziale, rivelando tensioni tra controllo e libertà. In We Came to Dance, questa condizione si traduce in una scelta radicale: l’immobilità. Privato della possibilità di muoversi, il corpo entra in un territorio in cui l’assenza di movimento parla tanto quanto il movimento stesso. Emergono così energie trattenute, gesti mancati, desideri sospesi, un’intera “danza interna” che si manifesta nella quiete: il respiro, il tremore dei muscoli, il calore della pelle. È una forma di espressione sottile ma potente, più simile a un sussurro che a un grido, capace di rendere visibile ciò che normalmente resterebbe nascosto. In questo modo la danza, nello spettacolo, diventa allo stesso tempo atto artistico, riflessione sociale e strumento di ricerca, mostrando come il corpo possa assumere significati molteplici e talvolta contraddittori quando si trova a operare entro condizioni di restrizione politica o culturale.

Avete raccolto le voci di danzatori, attori e coreografi: quali sono le paure che ricorrono maggiormente nelle loro storie? Come possiamo preservare testimonianze che rischiano di andare perdute?

Abbiamo parlato con molte persone e abbiamo avuto contatti professionali diretti con loro, ma ciò che è rimasto nella performance non sono state le loro esperienze personali, quanto piuttosto l’impatto generale delle restrizioni sulle loro attività. Pertanto, non c’era motivo di preoccuparsi della privacy o di intrusioni. Infatti, abbiamo presentato le loro esperienze personali in una forma più collettiva: abbiamo iniziato selezionando altri momenti della storia iraniana contemporanea legati alle restrizioni, che corrispondevano alle esperienze dei danzatori, e poi abbiamo incorporato queste memorie collettive come sostituti delle esperienze dei danzatori nella performance. In questo modo, lo spirito di limitazione e le esperienze di questi artisti sono entrati a far parte dell’opera, permettendo al pubblico di percepire l’impatto delle restrizioni sul movimento e sulla danza in modo collettivo e performativo, senza invadere la vita personale o la sfera privata degli artisti.

INTERVISTA A OMAR RAJEH – “BEYTNA”

Come è nato Beytna? Qual è stato il primo impulso creativo, la scintilla iniziale?

Beytna è nato dieci anni fa e la prima volta che l’ho immaginato è stato nel 2014, quando ho trascorso alcuni mesi nel villaggio di montagna in cui sono cresciuto, fuori Beirut. Durante le tournée e le esibizioni, ho iniziato a interrogarmi sul mio rapporto con la casa, le sue tradizioni sociali, la sua vita comunitaria e su come queste radici si collegano al mio lavoro nella danza contemporanea. I ricordi delle riunioni di famiglia a casa di mio nonno, piene di persone provenienti da luoghi diversi, sono diventati la prima scintilla per Beytna. Mi sono chiesto come questi rituali comunitari e sociali si relazionino a ciò che faccio oggi e come plasmino i percorsi che scegliamo nella vita. Fin dall’inizio, il concetto di condivisione era molto presente. Volevo invitare altri artisti e creare un incontro artistico che riecheggiasse la ricchezza e la diversità di questi incontri che vivevo nelle domeniche della mia infanzia. La performance mette in luce l’idea principale secondo cui “non scegliamo da dove veniamo, ma scegliamo dove andare”, e Beytna esplora questo percorso individuale di rimanere connessi alle nostre origini mentre ci muoviamo verso i nostri valori e le nostre direzioni.

In Beytna l’immagine di un banchetto condiviso è centrale: cosa rappresenta per te questa tavola condivisa? Cosa significa cucinare davanti a un pubblico?

L’idea di condivisione è centrale in Beytna. La tavola rappresenta la riunione che ricordo a casa di mio nonno, ma è anche un punto d’incontro in cui possono manifestarsi sia connessioni che conflitti. Il cibo diventa simbolo di questa dualità: qualcosa che condividiamo, ma anche una risorsa che può dividere. Tutti gli artisti che ho invitato, Koen, Hiroaki, Anani, i musicisti e mia madre, provenivano da culture e prospettive artistiche diverse. La sfida era costruire uno spazio insieme, creare una performance abitando veramente lo stesso ambiente artistico, lo stesso spazio. Beytna mi ha insegnato che non basta capirsi e rispettarsi a distanza. Dovevamo lasciare che i nostri spazi individuali si fondessero, influenzando il nostro approccio e sviluppo del lavoro. Questo processo è stato ricco ma impegnativo, pieno di conversazioni su come coesistere creativamente e produrre comunque qualcosa di significativo per il pubblico. Su una scala più ampia, riflette il modo in cui viviamo oggi: non si tratta di dire “Ti capisco, ma stai lontano”, ma di imparare a far entrare gli altri nel nostro spazio e nel loro.

Beytna è definito come un “invito nella casa dell’altro”: cosa significa, oggi, entrare nella casa dell’altro da un punto di vista culturale e artistico?

Penso che uno dei problemi principali di oggi sia che guardiamo ancora al mondo attraverso vecchie e sovradimensionate etichette: religione, nazionalità, razza e così via. Queste categorie derivano da dinamiche passate e non riflettono più il modo in cui le persone vivono realmente. Possono avere un valore culturale e parlare del nostro patrimonio, ma non definiscono più la nostra individualità. Oggi ogni persona è un ibrido di identità, idee e valori. Anche all’interno della stessa città, le persone pensano e vivono in modo diverso, eppure riusciamo comunque a coesistere. Queste domande sono state centrali nelle nostre discussioni a Beirut, in particolare la tensione tra tradizione e condizioni di vita contemporanee. In passato, le persone vivevano in piccole città o villaggi, spesso dietro mura protettive. Condividevano lo stesso cibo, le stesse abitudini, la stessa visione del mondo. Ma le nostre società sono cambiate completamente. Molte insicurezze che un tempo plasmavano la vita comunitaria non dominano più la nostra esperienza quotidiana, quindi anche le forme di incontro devono evolversi. Beytna nasce dal ricordo di un tradizionale pasto comunitario sulle montagne del Libano, ma diventa qualcosa di diverso: un incontro artistico. Offre un nuovo modo di stare insieme, che abbraccia le nostre differenze e permette allo spazio stesso di accogliere tutte le nostre diversità, idee e forme di espressione.

Info e biglietteria

BIGLIETTI

WE CAME TO DANCE: 15 euro

IN TUTTE LE ORE E NESSUNA: 15 euro

BEYTNA: intero 25 euro; early bird 20 euro, under 28 alla prima euro 15

ORARI E BIGLIETTERIA

La biglietteria del Teatro della Tosse è in piazza R. Negri 4; risponde al numero 0102470793 ed è aperta da martedì a sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00; la domenica, in caso di spettacolo dalle ore 15.00.

Il Teatro del Ponente è in piazza Odicini 4, Genova Voltri. La biglietteria è aperta da martedì a venerdì dalle 15 alle 18; sabato, domenica e festivi da un’ora prima dello spettacolo.

Tel. Biglietteria 0102470793 -Tel. Uffici 0102487011

E-mail promozione@teatrodellatosse.it

Aggiornamenti sul programma, gli orari e promozioni sempre disponibili sul sito teatrodellatosse.it, sulla nostra pagina FB e sul profilo Instagram.

Su Redazione

Il direttore responsabile di GOA Magazine è Tomaso Torre. La redazione è composta da Alessia Spinola. Il progetto grafico è affidato a Matteo Palmieri e a Massimiliano Bozzano. La produzione e il coordinamento sono a cura di Manuela BiaginiMessaggi correlati

Ultime Notizie

-

Giornata mondiale delle zone umide: l’Acquario di Genova in prima linea per la tutela della biodiversità

GENOVA – In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide, Costa...

- Pubblicato a Gennaio 29, 2026

- 0

-

“To love the land”, Michela Centanaro dà voce a Madre Natura all’auditorium Montale del Carlo Felice

GENOVA – Un concerto che unisce musica, parole e impegno...

- Pubblicato a Gennaio 29, 2026

- 0

-

Nodo di Busalla, meno disagi in autostrada: da fine mese ridotto lo scambio di carreggiata in galleria Campora

GENOVA – Proseguono i lavori nella galleria Campora, nel nodo autostradale...

- Pubblicato a Gennaio 29, 2026

- 0

-

La rassegna “Concerti Aperitivo” prosegue con le grandi melodie americane: al Sociale di Camogli un viaggio tra jazz e soul

GENOVA – Prosegue al Teatro Sociale di Camogli la rassegna Concerti Aperitivo, con...

- Pubblicato a Gennaio 29, 2026

- 0

-

Numeri in crescita per il turismo a Genova: bilancio positivo del 2025 e nuove strategie per il 2026

GENOVA – Il turismo a Genova chiude il 2025 in...

- Pubblicato a Gennaio 29, 2026

- 0

-

Le terrazze del Ducale diventano un salotto Belle Époque: a Genova torna il fascino del Cafè Chantant

GENOVA – Venerdì 31 gennaio, le Terrazze del Ducale si trasformano in...

- Pubblicato a Gennaio 29, 2026

- 0

-

“Stasera nel mio letto al massimo ci entra Winnie the Pooh”: alla Sala Diana l’amore ai tempi dei social e del disincanto

GENOVA – Un racconto ironico e tagliente sulle relazioni sentimentali...

- Pubblicato a Gennaio 29, 2026

- 0

-

Giornata mondiale delle zone umide: l’Acquario di Genova in prima linea per la tutela della biodiversità

GENOVA – In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide,...

- 29 Gennaio 2026

- 0

-

Nodo di Busalla, meno disagi in autostrada: da fine mese ridotto lo scambio di carreggiata in galleria Campora

GENOVA – Proseguono i lavori nella galleria Campora, nel nodo...

- 29 Gennaio 2026

- 0

-

Tunnel della Valfontanabuona: il progetto si avvia verso le fasi finali di approvazione

GENOVA – Un passaggio atteso da anni segna un...

- 29 Gennaio 2026

- 0

-

Euroflora, parte il countdown: sabato fiorisce la fontana di piazza De Ferrari

GENOVA – La Superba si prepara alle giornate di...

- 6 Aprile 2018

- 3

-

IL FUOCO IN UNA STANZA, IL COLLETTIVO “INTIMO MA NON MATURO” DEGLI ZEN CIRCUS

Comincia da Genova l’instore tour degli Zen Circus, che...

- 5 Marzo 2018

- 3

-

“WATERFRONT DI LEVANTE”: IL REGALO DI RENZO PIANO A GENOVA

Renzo Piano ha donato oggi il progetto “Waterfront di...

- 31 Ottobre 2017

- 3

Devi essere loggato per postare un commento Accedi